一次午餐散步中,小朋友们路过幼儿园小竹林的时候,他们兴奋地指着、跳着,“哇,竹林里长出了竹笋!”“这里有一颗,那里也有一颗……”一下子引起了孩子们的兴趣,大家交头接耳地讨论起来。看着小朋友们兴奋的神情,又对竹笋突然来了感兴趣,于是,我们大二班开启了竹林探秘的生成活动。

一、找笋大猜想

小朋友们走进竹林,放眼便看到刚刚破土而出的竹笋,他们兴奋地一声盖过一声“老师我找到一颗”,“老师我找到两颗”……“除了露出地面的竹笋能被我们发现外,那怎么来找地下的竹笋呢?”一个问题引发孩子思考和热议。

一一:把土挖开就能看到竹笋。

嘟嘟:过几天再来,等竹笋自己长出来。

开心:在地上走一走,笋长出来的地方有一个小土包。

……

经过与同伴、老师的层层讨论,小朋友们对寻找竹笋的方法了然于心。既然如此,那就去验证一下我们的方法吧!

二、挖笋大实践

小朋友们把上次找笋的方法运用前书写的方法记录了下来,找来了挖笋的工具,小朋友们尝试着把春笋从泥土里挖出来。

杨杨:我来拔一拔吧!哎呦哎呦……还是拔不出,怎么办呢?

睿睿:先把泥土挖开一点,再试试!

……

三五一组,大家轮换着一起挖笋,终于把春笋挖了出来。“你们知道笋宝宝是从哪里长出来的吗?”在老师的建议下,小朋友们握着小铲,朝着笋长出来的地方继续深挖,挖出了竹鞭与大家一同分享,原来竹子长出来的地方和其它植物是不一样的,因为长竹子的地方是一节一节的,而且还不用播种,它自己就能长出来,还有……

三、量笋大行动

小朋友们挖到了笋,沉浸在收获之余,老师则继续引发幼儿思考:“经过一周的等待后,竹笋有什么变化呢?”小朋友异口同声的说:“竹笋长高了,竹笋长大了……”那么,究竟竹笋能长多高、多大呢?用什么来测量呢?……这可难不倒我们大二班的小朋友,他们纷纷带来了各种测量工具,有软尺、直尺还有各种玩具。小朋友们采用合作的方式记录着3-5棵笋的测量数据,经过一周后,笋长大了,长高后,我们的测量工具也随之发生了调整,小朋友们利用身体、绳子等较长的材料来测量,最后把测量的长度数据记录下来,进行数据的前后比较来发现笋子生长过程的快慢与变化。

四、用途大搜集

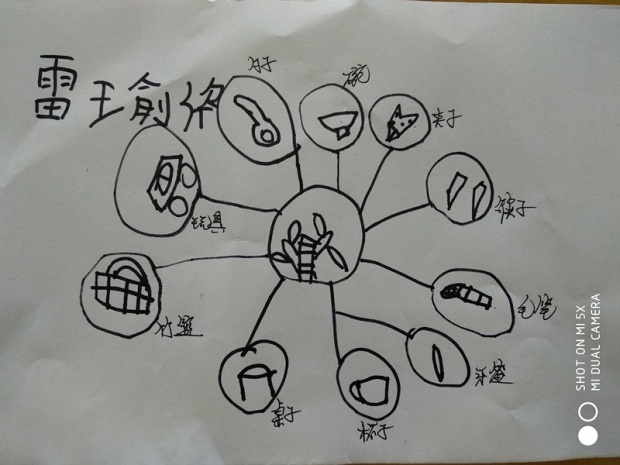

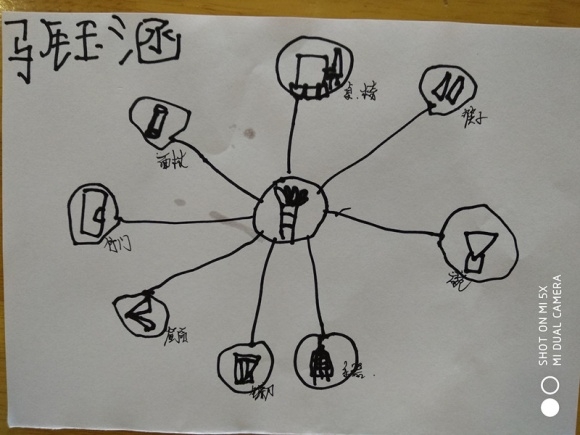

竹笋经过长大后变成了一颗颗竹子,可竹子长大后有什么用途呢?生活中又有哪些物品是竹子做成的呢?小朋友们带着疑问在幼儿园、家中、书本上以及网络上进行资料的搜集,最终将自己搜集到的竹子用途运用气泡图的方式记录了下来。原来,我们的竹子可以做成很多很多的物品,有文具、生活用品、工艺品等等……

生命不息,探秘不止,在竹林探秘中不仅让小朋友们在挖笋、剥笋的过程中体验到了自己动手的乐趣,还让小朋友们在生活中尝试运用数学测量等知识解决问题,从中树立了信心,激发了幼儿的探索欲望。当然,我们还将继续和小朋友探索竹子秘密的深度,这不仅丰富了幼儿园教学活动内容,还为小朋友们创设了开放的学习空间,使老师和小朋友们拓展了眼界、增长了见识、收获了乐趣,积累了探秘经验。

撰稿、摄影:陈国法

审核:童敏婕