2025年4月17日下午,拱墅区和西湖区的小学科学教师共聚杭州市景成实验学校,针对下半年即将推出的三上新教材,聚焦核心素养,共探教学新路径,开展了一场别开生面的教研活动。参与本次研训活动的专家有拱墅区小学科学教研员叶晓林老师和万嵩海老师,西湖区小学科学教研员吴利坚老师。

首先登场的是东道主吕健老师,她执教《物体的运动》单元的第一课《运动和位置》。这堂科学课采用“寻宝大会”的情境教学,通过三个递进式关卡帮助学生掌握"运动和位置"的概念:首先让学生在寻宝过程中发现方向与距离的重要性;接着通过设计路线强化位置描述能力;最后通过位置变化分析理解运动状态的判断标准。课程巧妙地将游戏与知识融合,培养了学生的探究能力、合作精神和科学思维,并联系生活实际促进知识迁移运用。

第二位上场的是来自翠苑第二小学副校长刘爱玲老师,她执教《物体的运动》单元第六课《运动和能量》。刘老师首先让学生用手去感受运动的物体,进而提出运动的物体是否具有能量的假设。学生为了验证假设需要不断寻找证据来证明自己的观点,刘老师利用自制教具,引领学生从“手感”感性证据提升到具体的量化证据,逐步培养学生科学探究中的证据意识。最后,刘老师又举了不少生活中能说明运动物体具有能量的现象。整堂课不断将能量这个抽象的概念化作具象的数据和现象,让学生充分理解与感受。

展示课结束,吴利坚老师闪亮登场。吴老师相比较原版的《物体的运动》单元,以单元内改动最大的《运动和位置》(第一课)与《运动和能量》(第六课)为例,深入剖析新旧教材的区别与改进逻辑。

吴老师指出,这两节课的调整凝聚了教研团队对科学核心素养培育的深度思考:《运动和位置》:相较于旧教材中复杂的“位置描述”,新教材重构学习路径,降低了难度,引导学生在认知冲突与实践操作中,自主建构“方向+距离+参照物”的三维描述体系,并延伸至“运动相对性”的辩证理解,更贴合学生从具象到抽象的认知发展规律。

《运动和能量》:作为旧教材中没有的一节课,新教材以“运动”为主线,向学生渗透“能量”的概念,让学生亲历“观察现象—提出假设—实验验证—归纳结论”的科学探究全过程。

每一处改动背后,均体现了教材编写从“知识传授”向“素养培育”的转型:通过优化情境设计、丰富探究活动、紧密联结生活,引导学生在真实问题解决中发展科学思维与实践能力。吴老师的解析为教师准确把握教材编写意图、高效落实教学目标提供了清晰的指导路径。

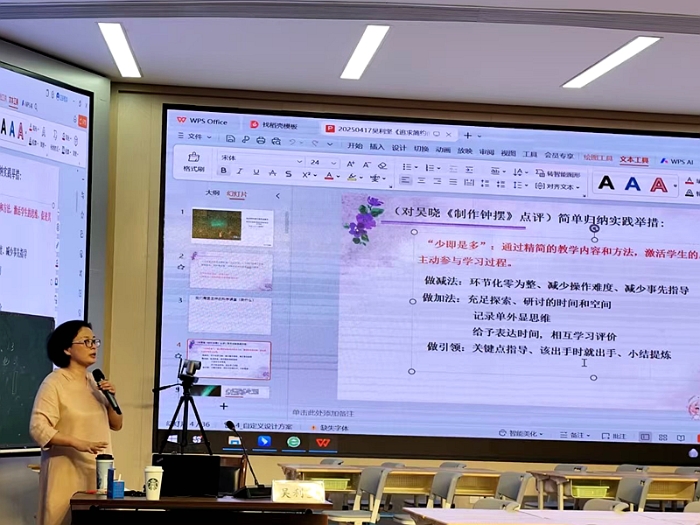

接着,吴利坚老师为两区的教师带来题为《追求简约而不简单的课堂教学》讲座。她从“简约”内涵切入,强调课堂需实现“目标精准化、内容精简化、过程精细化”,在有限时间内达成教学效率最大化,让学生在轻松氛围中掌握核心知识。

讲座中,吴老师通过案例剖析,分享了教学目标分层设定、核心问题提炼、活动设计留白等实用策略,引发教师对“减负增效”的深度思考。老师们表示,将以本次培训为契机,尝试将简约理念融入教学设计,让课堂回归本质,聚焦学生发展。

本次教研活动以“实践观摩+理论引领”的模式,为教师搭建了交流互鉴的平台。无论是新教材课堂的探究,还是简约教学理念的落地路径,均展现了科学教学从“知识传授”向“素养培育”的转型。

未来,两区教师将继续深耕教研,以多元活动推动教师专业成长,让科学课堂成为学生探索世界的窗口,为培养具有创新思维与实践能力的未来公民奠定基础。