数日的期待,迎着微凉的秋意,终于来到这座沉淀岁月、见证历史的六朝古都——南京,赴这场现代和经典之约,飨这席语言与文化之美。走在“梧桐路”上,回味路人之言:长江路1800多米,走的每一步都是历史。怀揣敬畏之心,走进座落在长江路上的南京人民大会堂,开启三天的精神大餐之旅。

首日开篇之韵

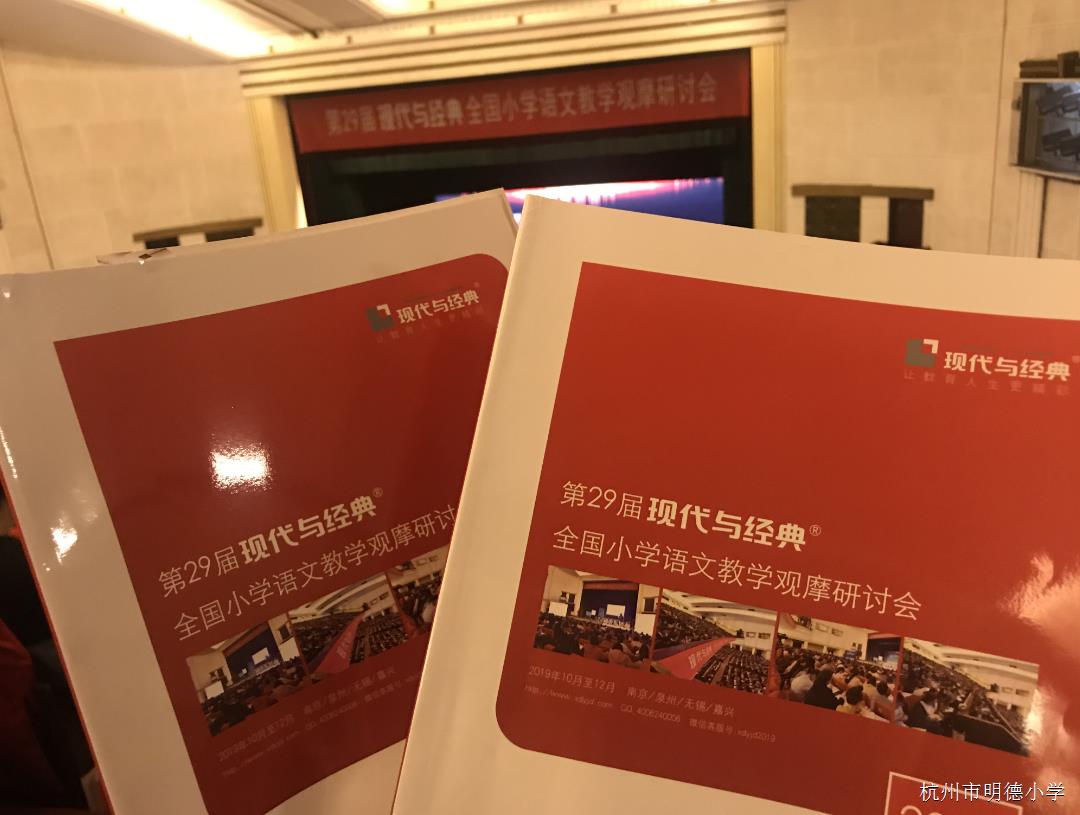

八点未到,大会堂里已是座无虚席,古朴的大礼堂似乎被来自全国各地的老师们唤醒,在红色幕布的衬托下,沉稳又庄重。落座打开会议手册,来自全国21个省市的“大咖们”映入眼帘,阵容强大,内容丰富,期待之心更添几分。

观摩研讨会现场图

参加本次观摩研讨会的两位老师

在热烈的掌声中,我们所崇拜熟悉的王崧舟老师首登讲台。王老师由浅入深,带着孩子们探寻诗中“三种梅”,王老师恰当好处的一二点拨,孩子们的思路逐步被打开,他们读懂了诗句,走近了王冕,更是体会到了古人的高尚品格和诗句意韵的魅力。品诗、品画、品梅、品人,王老师用他丰厚的文化底蕴和人生修为,为我们解读了诗格与人格。让我们深刻体会王老师对教育的虔诚与仁慈。“教人真知,学做真人”是唯一能用语言表达出来的王老师所带给我们的感动。

“发现一个问题比解决一个问题更有价值”——孙老师课堂之“韵”在于润物细无声的鼓励,引发学生思考,进行批判性阅读,给了孩子更多的想象!《四季之美》的整堂课处处都彰显着“美”的思考,“美”的感悟。

无论是薛老师在报告中提到的儿童诗韵律之童趣,古诗平仄节奏之魅力,还是赵志祥大师用幽默、哲理巧妙设计勾勒出的古诗、古文和古典的韵律,这一堂堂大家之课,无不彰显着我们传统文化的精髓和灵韵。

薛瑞萍老师的报告《经典的韵律与思辨性》

赵志祥老师执教《伯牙鼓琴》

次日课堂之趣:

有趣的课堂总是分外引人注目。让人佩服的是,即便对于孩子来说已是“爷爷辈”诸向阳老师,拿捏起三年级的《偷枣》一文,真叫一个妙趣横生。好玩儿的板书设计,逗趣的环节设计——揣测刺猬心理,采用词语的比较和感情朗读的方法,让学生透过作者字里行间的欢喜,也喜欢上这只让人忍俊不禁的小刺猬。

诸向阳老师的课堂板书

“小鱼儿”老师低段课《分奶酪》精彩有趣

如果说上面两堂课是童趣,那么接下来的两堂课便是“理趣”。作文课“鼻祖”张祖庆老师的写作课分为五个板块:

第一——创设情景,诱发探险欲望。

第二——借助音效,想象探险经历。

第三——动笔记录,描述探险之旅。

第四——交流赏评,共享探险成果。

第五——课外延伸,激励探险志向

张老师以“丛林冒险”为主题,用了大量的素材为孩子们创设情境,以“想结伴同行的人”、“想带和必带的物品”为线,让孩子大胆想象,孩子一边交流,一边直呼“太好玩了!”

分享课堂即兴作文片段,孩子未读文字自己先却乐上了

来自马来西亚的郭史光宏老师执教四年级观摩课《叶脉书签》。一开始,郭老师便展示一张试验成功、制作精良的书签,和一张失败的书签,让孩子根据学习猜想和推测问题所在。整堂课学生都在一边读一边想,郭老师循循善诱、层层深入,学生们在浓厚的探究氛围中,愉快地梳理出了属于自己的学习结果。

郭史光宏老师和孩子们进行交流

尾音教学之“新”

在课堂展示中,我们享受于大师们带来的视听盛宴,和新感触的洗礼,几位教授带来的有高度、有质感,有温度又“亲民”的报告也让老师们“耳目一新”,受益匪浅。

吴永军教授在《语文新教材实施中需要把握的几个问题》中向老师们介绍了如何依据新课标的精神对教学中的学习目标进行的三大要点,从"课程标准分解的程序"到“如何叙写学习目标”再到“确定学习目标”,他层层剖析,步步深入。在轻松愉悦的氛围中,参会老师跟随吴教授的脚步,深入研讨,积极互动,受益良多。华东师范大学的李政涛教授在《如何挖掘语文学科的育人价值》中认为:有视力并不代表有视野,有眼睛并不代表有眼光,有文化并不代表有教养。老师们应该在教学过程中让学生体会语文之美,享受语言的魅力,感受文字的情趣美,理趣美和美趣美。只有真正让学生体会语文中的魅力,才能让中华文化传承下去。

李教授教育的“不代表论”

两天半的学习悄然结束,耳畔还回荡着大师们或低沉悠扬,或幽默睿智的话音。这些名师展现的不仅是潇洒自如的教态、匠心独运的设计,更为我们诠释了语文教学的真谛。精彩的课堂让我们沉醉,但我们深知:不能仅仅“坐在路边鼓掌”,更要在语文教学的道路上奋力奔跑……

感谢相遇,期待明年之约!

报道:吴雪婷

拍摄:现代与经典摄影组、

吴雪婷、周音

审核:严斌

编辑:黄燕

杭州市明德小学