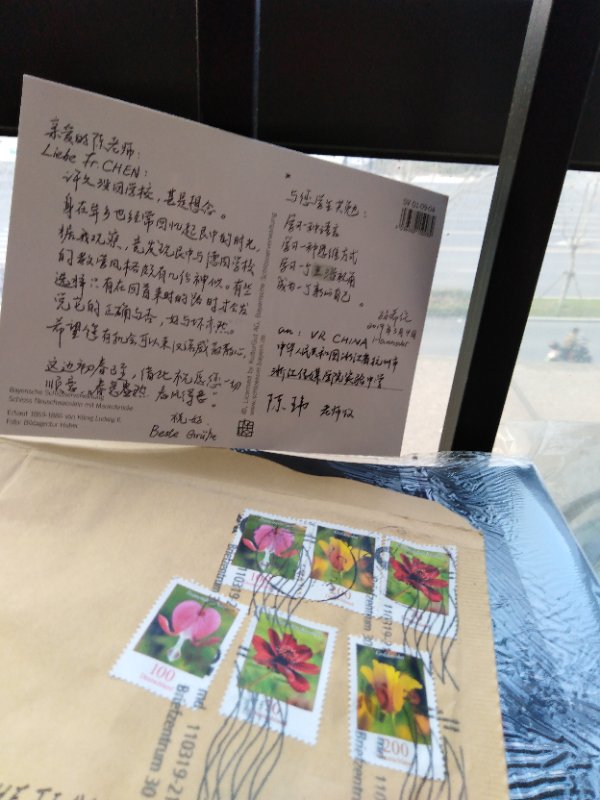

闪亮学子 情系母校

一封来自远方的信

亲爱的陈老师:

许久没回学校,甚是想念。

身在异乡也经常回忆起艮中的时光,

据我观察,竟发现艮中与德国学校的教学风格颇有几份神似。

有些选择只有在回首来时的路时,才会发现它的正确与否,好与坏亦然。

2016届毕业生孙希伦 班主任陈玮老师

在读浙江科技学院 中德2+3项目 视觉传达设计专业

我与艮中的情缘

起初在富阳某中学度过两个月的高一生活后,由于当地普遍生源水平不高,使得我在文化课上显得格外突出。然而这种矮子里拔高子的氛围使我学习兴趣日益削减。再加上学校的管理非常严格,校园氛围、文化理念与我心目中理想的学校相去甚远,因此当时我非常抵触校方的管教,直到某天和校方发生冲突,于是我执意转学。

当时,我的第一选择是杭州某民办高中,但由于该校的升学率和管理模式与我原来就读的学校“异曲同工”,我坚信这会使当时的境况雪上加霜,于是我再三考虑,在同学、老师的推荐和指引下,决定去试试以“传媒”特色的一所普通高中——浙江传媒学院实验中学(艮山中学)。

在就读了一个多月后,我惊奇的发现,自己的性格竟然发生了微妙的改变,不止是我,连家长都觉得,我的身上似乎多了某种气质。我静静地观察着自己的改变。

传媒与恩师

当初对学校一无所知,甚至说只知道,艮中在传媒方面有所突出,却并不知道具体有何优势,与学生有和关系,与高考,甚至是和我的未来有何联系。知道升高二的暑假,我意外的发现,自己在美术方面的天赋竟然能帮自己在高考中取得胜利。从初中起,我就喜欢研究各种绘图、建模软件,但在美术方面却无所涉猎。于是,教导处史老师和年级主任董老师对我格外关心,劝我一定要去试试学美术。在高二的日常学习中,文化课压力和美术专业压力并不大,两条线的老师都很注重学生潜质的培养,说得白一点,就是在为高三的爆发慢慢添柴加火。令我感动的是,能在当时学校单纯而美好的环境下,陶冶自己的艺术气息。课间休息,同学成群在操场边的草地弹吉他、阅读、写生。走在走廊上,不经意间的长笛或是美声、琴声都能催人驻足。放学后大家在操场打球。敢问这种场景在其他被书本压得喘不过气来的重点学校存在吗?艮中独特之处并不限于优良的艺术氛围和先进的艺术教学理念,更多地是在日常的落实。文化课的作业量少质精,许多教学模式与高校接轨,如专业分流、选课走班等。这使得艺术生在自己的专业领域有最大的自由度去练习、挖掘、感悟、提升。

“敢于尝试的人永远不会吃亏”。高考那年,我带着满意的专业课成绩,一心冲刺文化课学习。在这期间,老师大都照顾到艺术生的特殊性因材施教。对我们的心态的期望也不断加以指引,希望我们客观面对,主观拼搏。这样的状态,在中国的高中,千篇一律。不同地是,我还在老师的建议下参加了高校的三位一体,这为我在更进一步的高校专业学习奠定了基础。学校建议学生多多尝试、多多展示,于是我按照要求悉心准备,最后在高考中凭借三位一体的优势如愿被浙科院2+3项目录取。

异国与回望

选择了浙江科技学院?为何选择去德国?纵观思考,不难发现,这就是眼界的高度,艺术的力量。如今我能回答,当初我身上多出的气质,是一份从容,和一种对未来不偏不倚的控制力。两年后再回头品味高中的岁月,能看出的不止是青春岁月中种种因素彼此邂逅摩擦留下的痕迹,更能悟出一番对“抉择”这个字眼的哲学思考。