故事背景

秋天到来,也预示着丰收的时候到了,10月中一班开始了新主题《秋天的丰收》,孩子们从家里带了许多秋天时令的瓜果蔬菜,有苹果、橘子、柚子、大蒜、番薯、土豆……老师们在开展主题的过程中,针对孩子们感兴趣的事,有了以下一些列的活动。

探索之旅

(一)注意孩子兴趣,发现活动的可能性。

活动一:种子在哪里?

今天卉卉老师带着孩子们一起认识秋天的时令瓜果蔬菜,孩子们都很积极。王诗琪:“那个橘子是我的!”

安安:“我的是香香的苹果!”

吴尚阳:“我带了甜甜的石榴!”

孩子们此起彼伏的介绍着自己带来的瓜果蔬菜。

这时,如如来了一句:“现在把这些好吃的吃掉了,下次会不会没有了?”吴尚阳一听,马上说:“可以让农民伯伯再种!”

“那么我们需要怎样做才能再把这些瓜果蔬菜种出来呢?”老师欣慰地问。

一听问题,许多孩子举起手。

安安:“需要土。”

璇璇:“要浇水。”

翰卿:“要有种子!”

“那么种子在哪里呢?”老师问。

叶子慕:“可以买。”

万万:“种子在他们的肚子里。”

“是吗?种子在他们的肚子里吗?我们一起来验证一下。”老师边说,边用刀把瓜果蔬菜一一切开,“我们一起来找一找种子在哪里?”

当一个个瓜果蔬菜切开后,孩子们看到了每个水果的肚子里都有一颗颗种子宝宝,都非常兴奋,原来水果宝宝的种子真的都在肚子里。

识别:《秋天的丰收》新主题的到来,让班级中的孩子十分的感兴趣,收集的瓜果蔬菜都是他们生活中常见且熟悉的食物,他们在活动中产生了许多的对话,其实这些对话就是一种活动资源,也是课程资源。从活动一中发现,孩子们对瓜果蔬菜的产生提出了好奇,体现出幼儿的探索能力,过程中也体现了幼儿的已有经验都是在瓜果蔬菜的外表特征的浅表层面,没有非常深入了解更为深层次经验,而这就是非常好的一个切入点,这里也体现幼儿的观察视角,是近距离的、感性的、具象的,因此,这种课程资源往往有很大的生成空间。“现在把这些好吃的吃掉了,下次会不会没有了?”“我们要怎么种呢?”这些问题给了后期活动一个具体方向,也丰富了课程资源,而这些课程资源赋予了课程更广阔更深远的内涵,能使幼儿获得更全面的经验。

回应:当孩子提出疑问后,教师给予了语言上的支持,鼓励全班小朋友一起参与到解决问题的过程中去。在整个过程中,孩子们都非常愿意表达各自的想法,于是,教师通过行动与语言上的回应让孩子们直观的去检验印证自己的思考,在此过程中,教师让孩子在自主的氛围中以较为积极的状态进行参与,极大的激发幼儿接下来对种子的探索之旅。

(二)识别孩子需要,挖掘活动资源。

活动二:我最爱的瓜果蔬菜

为了在来年能够再次吃到好吃的瓜果蔬菜,孩子们决定在植物角种自己最爱的瓜果蔬菜。

金皓宸:“我喜欢吃瓜子。”

王诗琪:“我爱吃小番茄。”

唐梓恬:“我喜欢吃苹果。”

廖子琪:“我喜欢葡萄。”

师:“可是我们没有这么大的场地把所有小朋友喜欢的都种下去,怎么办呢?”

王瑾权:“我们可以投票!”

识别:事实上,在活动前阶段的兴奋期过去之后,孩子们很快就会进入探索期,探索将带给他们更多的经验。当探索过程中,孩子们遇到问题时,常常会马上来找成人帮忙解决,但其实因为孩子们的个体差异性,能力的高低不同,有些问题是可以让孩子自己用已有经验进行解决的。活动中教师直接针对孩子们的互动过程中提出问题,利用个别孩子的已用经验解决问题,并将该经验辐射到其他孩子身上,提升其他孩子的经验。同时也提高了他们的解决问题的能力,互相交流过程中,也提高了他们的交往能力。

回应:教师的识别与回应,是对幼儿学习兴趣和发展的进一步支持与提升。由于孩子对种子的认识还只停留在外观,不是非常的全面,在探索过程中产生了交流方面的常见问题,教师用语言引发有经验的幼儿来主动解决问题,使幼儿在班级获得的学习经验能够得到延续、巩固、甚至发展。

(三)回应孩子需要,引发共生智慧。

活动三:猜猜我是谁?

通过《我最爱的瓜果蔬菜》的活动,孩子们选出了最想种的几种瓜果蔬菜。老师拿来了很多不一样的蔬菜种子让孩子们一起来观察,并猜一猜这些种子长大后会是哪一个最爱的瓜果蔬菜。

小苹果:“这个种子是黑色的,椭圆形的,可能是瓜子的种子。”

依依:“这个种子是粉红色的,可能是草莓。”

睿睿:“这个种子是圆形的,黄黄的,可能是菠萝的种子。”

叶子慕:“这个黑黑的种子,可能是蓝莓。”

尚阳:“这个咖啡色的种子,有可能是板栗。”

沈雨墨:“这个红色的种子,是红豆的种子。”

师:“既然小朋友们猜了这么多的答案,我们先用画画的方式把它记录下来。”

识别:近期孩子们口中的关键词都是“种子”,教师给予孩子们一个自由的空间和时间,让他们尽情的去观察、探索、讨论,这就推进了班本课程的发展。活动中,幼儿围绕“种子”进行观察和发现,并通过与教师、同伴的交流和互动感知,提高了孩子们的观察能力,也增加了孩子们的词汇量。从案例中可以发现,幼儿探索的积极性并没有淡化,反而有更强的趋势,教师也更加积极地支持孩子去学习。

回应:教师考虑到儿童本位,鼓励幼儿进行全面的探究。教师可利用幼儿园资源、家庭资源、社会资源在师幼、幼幼、亲子的多维度互动中,提升经验,增加经验,总结经验,特别是家庭资源,我们班许多祖辈家长在家都有种植的情况,孩子们可以利用家庭资源更深入的了解种子以及种植的知识,将这些知识带到幼儿园,孩子们分享着共生的智慧,体会着发现的乐趣。

(四)持续追随孩子,整合已有经验。

活动四:种“猜想”

师:“上次我们把观察种子后,猜测的答案画了下来,如何才能证明你们猜对了呢?” “把它种下来。”“让它长大,变成果实。”……孩子们纷纷表达了自己的想法。

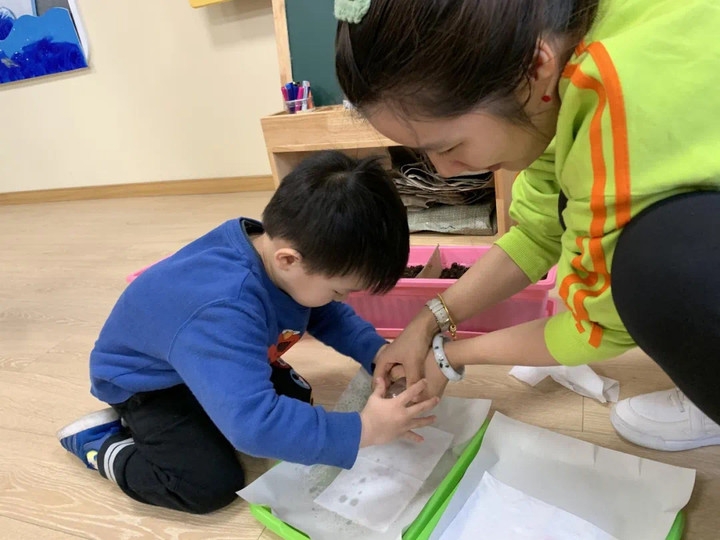

老师和孩子们一起将准备好的种子,一一种下。

师:“后面我们需要怎样帮助它们长大呢?”

李依依:“给它浇水。”

毛毛:“给它晒太阳。”

王妍曦:“还可以施肥。”

褚洪陆:“也可以给它唱歌”

孩子们在老师的帮助下种下自己的“猜想”。

识别:孩子在活动中将观察到种子的外形特征和猜想用绘画的方式记录下来,基于这些观察,教师根据幼儿在交流探索过程中的个性化表现,把握幼儿的最近发展区,通过谈话、小组讨论、记录表呈现等多方面推进,整合孩子的已有经验,让幼儿逐步形成对“种子”的整体经验。

回应:教师采用鼓励、赞许的方式回应幼儿,使幼儿产生自己的自我暗示,对当前活动更感兴趣,更有探究力。同时,教师调动自身已有经验以及幼儿学习与发展的相关理论,有针对性地分析。

在这次主题活动中生发了一系列的活动,幼儿通过提出疑问、想象猜测、探索验证、创意表达,全是幼儿自己主动学习的过程,而并非教师刻板的灌输,这样自然的方式,孩子才会获得更系统、全面、深刻的经验,学习品质和能力也会在活动中增强。这种“玩中学、乐中学”的生活课程正是幼儿最为喜爱的学习方式,他们可以从大自然中汲取到各种各样的养分,这样的学习体验也会使孩子受益终身,当然活动还有结束,我们还将会后续活动中吸收更多的知识,请期待后续的精彩。

撰写:黄燕

审核:李岚